(2023年4月18日更新)

主旨

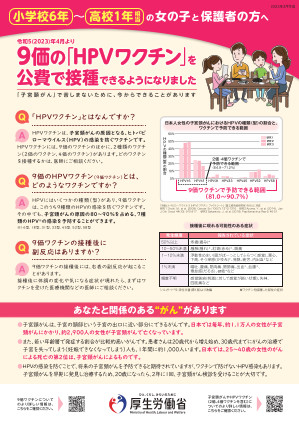

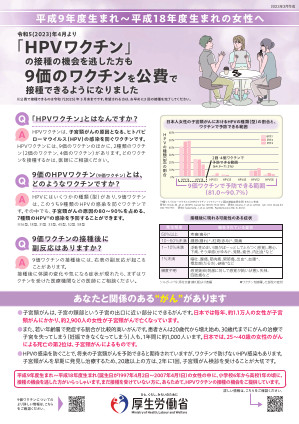

HPVワクチンは、子宮頸がんの原因となるヒトパピローマウイルス(HPV)の感染を防ぐワクチンです。これまでの2種類に加えて、令和5年4月から新たに9価のHPVワクチンが公費で接種できるようになりました。

HPVワクチン接種についてはこちら

9価ワクチンについて

HPVには多くの種類(型)がありますが、9価ワクチンはそのうち9種類のHPVの感染を防ぐワクチンで、子宮頸がんの原因の80%~90%を占める7種類(※)のHPVの感染を予防することができます。

※16型、18型、31型、33型、45型、52型、58型

(参考)

2価ワクチンでは、子宮頸がんの約50%~70%を占める16型、18型のHPVの感染を予防することができ、4価ワクチンでは尖圭コンジローマなどの原因となる6型、11型が追加されたワクチンとなっています。

9価ワクチンの接種方法

3回接種又は2回接種(※)

▶2回目は初回接種の2か月後、3回目は6か月後

※15歳までに(15歳未満)1回目の接種を済ませた場合は、5か月以上の間隔をおいて2回接種とすることができます。

2価または4価HPVワクチンとの交互接種について

同じ種類のワクチンでの接種を原則としています。

WHO(世界保健医療機関)では「HPVワクチンは、それぞれ異なった特性を持ち、内容と適応も異なることから、同じワクチンで接種するよう努力がなされるべき」としています。

ただし、前回の接種の種類が不明もしくは入手不可能な場合は、いずれかの種類のワクチンでスケジュールを完了させることも可能としています。

9価ワクチンの副反応について

接種後に次のような副反応が起こることがあります。

接種後に体調の変化や気になる症状が現れた場合は、まずは接種を受けた医療機関にご相談ください。

|

発生頻度

|

報告のあった症状

|

|

50%以上

|

疼痛(痛み)

|

|

10~50%以上

|

腫れ、赤み、頭痛

|

|

1~10%以上

|

浮動性めまい、吐き気、下痢、かゆみ、発熱等

|

|

1%未満

|

嘔吐、腹痛、筋肉痛、関節痛、

|

|

頻度不明

|

感覚鈍麻、失神、四肢痛

|

リーフレット

小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ

平成9年度生まれ~平成18年度生まれまでの女性へ

(各画像をクリックすると拡大します)